Alligator fait partie de ces films dont la nature nanardesque ne saute pas au premier coup d’œil et ne fait probablement pas l’unanimité. Alors bien sûr, dès qu’on parle de films de crocos anthropophages, on pourrait se dire qu’on est en terrain de connaissance. Mais ce serait oublier, tout comme pour le film de requins, qu’il y a un peu de tout dans le film de croco, de la série B grand style avec Lake Placid aux bas-fonds du 2-en-1 avec Crocodile Fury en passant par les direct-to-video de chez Asylum ou le conte noir à la Eaten Alive.

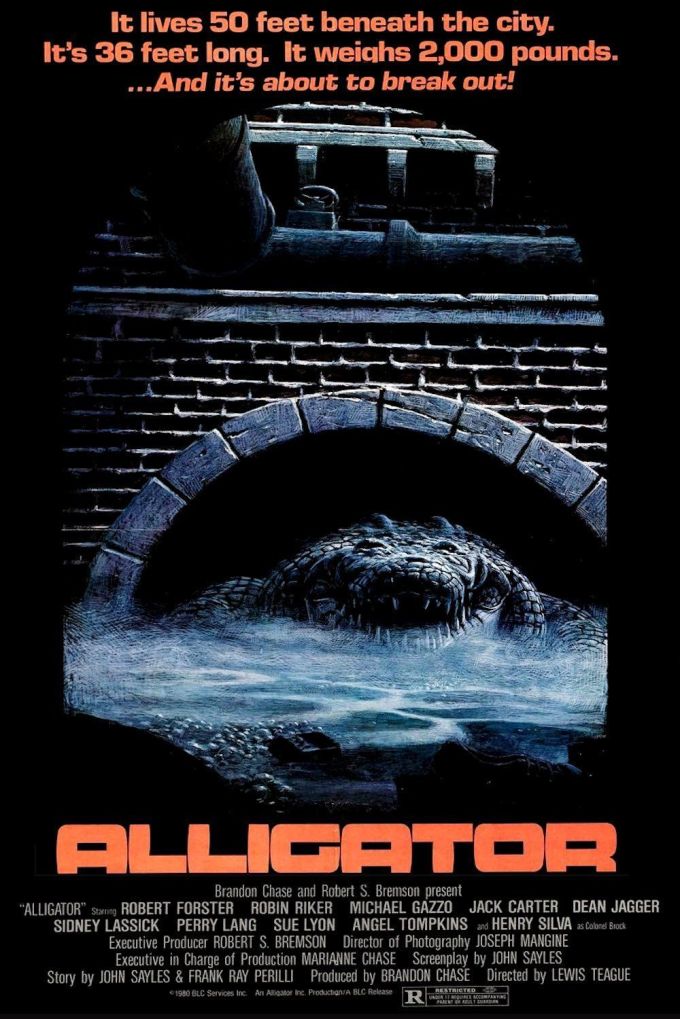

Le film que je vais vous chroniquer est associé à mes souvenirs d’enfance du vidéo-club de la station d’essence aux portes de ma ville natale. Il n’était pas rare que mon père et moi nous y rendions, les VHS neuves étant encore couteuses au milieu des années 1990. Parmi les rayons, la cassette de L’incroyable Alligator de Lewis Teague y figurait, dans un angle, tapis dans l’ombre comme le saurien présent sur sa jaquette, prêt à fondre sur le petit garnement que j’étais. Éprouvant déjà un amour certain pour les reptiles, je demandai à mon père de louer la VHS en question. La mémoire, compagne infidèle, me fait défaut et je ne sais pas si mon père avait accepté ou non. Toujours est-il que je revis plus tard le métrage en question, et que les étoiles dans mes yeux d’enfants se sont un peu éteintes.

Alligator fait partie de ces métrages frustrants dont le ton et la compétence générale du récit changent radicalement en cour de route. Un volte-face au mi-temps du récit n’est pas forcément une mauvaise chose, comme l’a prouvé From Dusk Till Dawn de Robert Rodriguez, mais un film c’est comme passer son L1 de conduite, faut savoir maîtriser son véhicule dans les virages. Leviathan avec Peter Weller est un autre exemple foireux, avec son copié-collé d’Alien mâtiné de The Thing relativement honnête avant de se terminer sur un happy end cartoonesque, bruitage d’uppercut en prime.

Mais nous ne sommes pas ici pour parler de mutants polymorphes. Revenons à nos crocos ! Ou pour être zoologiquement précis, à nos alligators. L’intrigue débute de façon quasi documentaire sur une démonstration dans un parc à reptiles. A la suite de ce petit spectacle, une jeune fille aussi blonde qu’angélique craque pour un bébé alligator à vendre (une autre époque décidément). Les parents une fois rentrés à la maison décident assez arbitrairement de se débarrasser de l’innocent reptile qui aurait mieux fait de tomber sur un promoteur de chez Lacoste. La pauvre bête est donc promptement « flushée » dans les toilettes pour finir son périple dans les égouts de Chicago.

Là, l’animal va se nourrir de carcasses d’animaux de laboratoire truffées d’une solution expérimentale de croissance destinée à augmenter la production de viande. Cette pitance frelatée va rendre notre saurien gigantesque et plus vorace que Depardieu devant un buffet moscovite.

Vous l’aurez compris, le film se base sur une légende urbaine américaine, à savoir que des alligators délaissés hantent les égouts des grandes métropoles. Ce parti pris est non seulement malin d’un point de vue scénaristique mais pertinent pour la forme du film qui se veut au départ réaliste. Les premières attaques du saurien abondent dans ce sens, le réalisateur ayant révisé ses classiques dont le maître-étalon du genre, Les Dents de la Mer.

Les hormones de croissances et autres saloperies dans la nourriture comme raison du gigantisme de la bête sont à la fois bien pratiques scénaristiquement et dans l’air du temps, inscrivant le métrage dans l’une des premières vagues écologistes d’Hollywood. Les stéroïdes auront décidément le vent en poupe puisque que Deadly Eyes, un film canadien d’attaques de rats l’utilisera aussi comme potion magique à faire grossir les rongeurs.

Les deux films développent la même idée selon laquelle l’homme en souillant la Nature précipite son propre châtiment.

Dans la grande tradition des films de bébêtes, les attaques de l’alligator progressent en termes de gravité, commençant par des chiens perdus, puis des ouvriers des égouts qui trouvent dans cette fin violente un point final à une existence bien saumâtre.

Mais vous savez ce que fait un égout ? Ben oui, tôt ou tard ça se déverse et fatalement on retrouve des petits bouts d’ouvriers flottant.

Il n’en fallait pas plus pour que l’agent David Madison (Robert Forster, plus tendrement viril que jamais) passe à l’action. Seulement voilà, Madison a un problème. Il a la réputation de se faire tuer tous ses coéquipiers, ce qui n’aide pas l’ambiance à la cantine du commissariat qu’on se le dise.

Notre Madison sera aidé par l’herpétologiste Marisa Kendall (la très choupette Robin Riker) qui s’avèrera n’être autre que la petite fille du prologue qui avait au départ acheté le bébé alligator. Le film n’aime pas le hasard et le fait savoir avec un manque de scrupules étrangement plaisant. Et comme il n’y a pas de hasard, personne ne sera surpris que le flic et la spécialiste des reptiles tombent amoureux et échangent des dialogues cousus de poncifs blancs. Ils auront même droit à un « third-act break-up » forcé au point que même les personnages s’en rendent compte avant de se réconcilier tout aussi brusquement pour finalement bouter le monstre.

La réputation de porte-poisse de Madison le rattrape lorsque son jeune co-équipier périt dans les mâchoires de l’alligator lors d’une visite aux égouts (fermés les week-end et les jours fériés). Vous me direz, l’alligator n’allait pas rechigner devant l’occasion d’ajouter un peu de poulet au menu.

Tout comme pour les Dents de la Mer, notre héros fait face à l’incrédulité de ses supérieurs hiérarchiques et la cupidité des puissants, incarnés ici par un certain Slade (Dean Jagger), promoteur influent et financeur des expériences qui créèrent le produit miracle responsable de la mutation du reptile. Je vous l’avais bien dit que ce film déteste le hasard !

La vérité éclate enfin lorsqu’un paparazzi mi-comic-relief mi-emmerdeur du nom de Thomas Kemp (Bart Braverman) va où le mène sa terrible curiosité-que-même-ma-maman-m’a dit-un jour-que-c’était-un-vilain-défaut-pas-beau. Et où elle le mène sa vilaine curiosité ? Dans les égouts fatalement. Inutile de vous le dire – mais le je fais quand même, ça s’appelle une prétérition – que le reporter va se faire croquer, mais pas avant de faire des clichés prouvant l’existence de la menace.

L’affaire devient publique et la police se mobilise pour une chasse au sac-à-main de grande envergure. Hélas leur tentative de rabattage mène au résultat inverse, poussant l’alligator à sortir des égouts et commencer ses ravages sur la surface.

Et c’est là que film bascule irréversiblement vers le nanar. Le choc est aussi grand que si vous visionniez le premier Dents de la Mer pour ensuite passer au quatrième opus à la moitié du film. Cette drastique décente en flèche se traduit notamment par les effets spéciaux. Jusque-là notre écailleux compère était figuré par les plans furtifs d’un authentique alligator, sa véritable taille masquée par un jeu efficace de montage.

Or, lorsque le reptile surgit de la bouche d’égout en faisant trembler la chaussée du quartier, il s’agit alternativement d’une animatronique un peu grotesque ou d’un véritable animal évoluant dans un décor complètement factice destiné à le faire apparaître plus grand qu’il ne l’est. On se croirait revenu aux années 1950 et à leurs adaptations fauchés du Monde Perdu de Conan Doyle, où des lézards maquillés se faisaient violenter dans des décors miniatures. Rassurons immédiatement la SPA, l’Alligator de notre péloche ne semble pas avoir été martyrisé. Cette précaution n’aide hélas pas ces plans à convaincre le spectateur, tant ils sont mous en comparaison de la première moitié pleine de suspense.

Maintenant que le monstre est lâché en pleine ville, il est temps d’appeler du renfort.

Le film persiste ainsi dans ses emprunts au chef-d’œuvre de Spielberg en faisant intervenir un simili-Robert Shaw dans la personne du colonel Brock interprété par un briscard du nanar, l’inégalable Henry Silva* dont le visage à la fois creusé et bouffi l’a abonné aux rôles de méchants ou de durs-à-cuire un peu tarés. Il donne le meilleur de lui-même dans ce rôle de chasseur de gros gibier, c’est-à-dire qu’il en fait des caisses. C’est à nouveau dommageable pour la crédibilité du film mais assurément un argument nanar.

Silva n’aura pas beaucoup de temps pour cabotiner, étant assez promptement dévoré par l’animatronique à grand renforts de mâchoires mécaniques. L’alligator, décidément glouton, ne s’arrête pas là et va jouer les pique-assiettes dans un mariage bourgeois organisé dans la demeure de qui, je vous le donne en mille, Slade le promoteur véreux ! Comme de juste, il se fera dévorer, dans une scène mêlant justice poétique et grotesque semi-volontaire. La réalisation semble se casser la figure comme un marathonien trop confiant qui s’épuise après les 100 premiers mètres.

La fin arrive sans grandes trompettes et avec beaucoup d’évidence. La scientifique et le flicard vont appâter le saurien décidément insatiable et le faire exploser comme il faut dans les égouts, concluant ainsi la re-pompe des Dents de la Mer mais sans le « smile son of a bitch » hélas. Et pourtant Dieu sait que le sourire d’un alligator ficherait des complexes à un dentiste.

On voit par ma lassitude à raconter le climax que le film déçoit. Bien sûr un nanar n’est pas censé être décevant au risque de sombrer dans les méandres du navet. Et l’Incroyable Alligator n’est pas un navet. Ce n’est même pas objectivement un mauvais film. Hélas, la présentation est à ce point bipolaire entre une première moitié très honnête et une deuxième presque complètement à l’Ouest qu’on ressent comme une sorte de camouflet. Un tel choc peut provoquer l’hilarité, surtout quand le film renonce à la modernité et à la suggestion pour jouer les gros bras avec ses effets spéciaux déjà datés. A croire que les producteurs auraient influé sur cette deuxième partie.

Je suis apparemment plutôt seul dans cette appréciation en demi-teinte de L’incroyable Alligator, tant les amateurs de films Bis le notent souvent assez favorablement. Il faut dire que le film fut adoubé par Quentin Tarantino lui-même. Selon lui, le personnage joué par Robert Foster dans son adaptation de Jackie Brown n’est autre que le même policier d’Alligator, des années plus tard. Solitaire et désabusé, son idylle avec l’herpétologiste n’aura visiblement pas duré. Il n’en fallait pas plus pour ajouter à cette série B écailleuse une aura de film culte.

Le film possède une suite, Alligator II : The Mutation, qui semble n’être qu’une moins bonne copie du premier. Inutile de dire que cela ne m’allèche pas vraiment.

Le premier Alligator avait le potentiel pour être le chef-d’œuvre du film de crocos, un sous-genre qui en a cruellement besoin. C’est peut-être pour ça que je ne peux m’empêcher d’être triste au visionnage du film mais aussi pourquoi j’y reviens régulièrement, comme une relation toxique dont on sait qu’elle nous fera souffrir mais dont les belles apparences flattent nos faiblesses.

Que voulez-vous, quand on a le saurien dans la peau, c’est dur de ne pas se laisser séduire par un sourire aguicheur ou une larme de crocodile.

*Henry Silva nous a quitté en 2022. Cette chronique lui est rétroactivement dédiée.

- Guillaume Babey